Piensa, Pinocho —dijo el hada— ¡A medianoche te convertirás en un chico de verdad! Daremos una fiesta para celebrarlo. Vé a invitar a todos tus amigos. Pero no tardes, debes estar de vuelta antes de que oscurezca.

—¡Lo prometo! —gritó feliz el muñeco, y salió corriendo de la casa, danzando y brincando.

Pinocho fue de casa en casa comunicando la noticia. Todos prometieron acudir a su fiesta. Pero no logró dar con su mejor amigo, un picaro holgazán llamado Palillo por lo delgado que estaba.

Pinocho recorrió todas las calles tres veces, y por fin halló a su amigo sentado a las afueras del pueblo.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Pinocho

—Espero al coche mágico, que pasa por aquí al anochecer. Pienso marcharme muy lejos.

—Pero yo he venido para invitarte a mi fiesta.

¿No te has enterado? ¡A medianoche me convertiré en un chico de verdad!

—¿Y de qué va a servirte? —se mofó Palillo—. Olvídate de tu estúpida fiesta y vente conmigo al país de los juegos. Es el mejor lugar del mundo. No hay ni escuelas ni profesores, nos pasaremos el día jugando.

—No, no puedo. Se me hace tarde, y he prometido al hada que llegaría a casa antes del anochecer.

—No te preocupes por ella. No hace más que reñirte.

Palillo le contó a Pinocho todo lo relativo al fabuloso país donde las vacaciones duraban todo el año. Pero la tarde caía, y Pinocho tenía que regresar a casa. De pronto, a lo lejos, sonó una corneta. Unas luces brillaron en la oscuridad; eran las luces de un coche, tirado por cuatro burritos, ¡todos calzados con botas de cuero!

En su interior había docenas de chicos charlando animadamente. El alegre cochero —un hombrecillo corpulento con la cara como un tomate y que no paraba de reírse— ayudó a Palillo a montar y luego se dirigió a Pinocho:

Y tú? ¿Te vienes con nosotros o te quedas?

-Debo volver a casa, señor. Se hace tarde, y el hada se enfadará conmigo.

—¡Qué va! ¡Vente con nosotros al país de los juegos! -gritaron los chicos en el interior del coche—. Recuerda: ¡No más colegio! .¡No más profesores!

¡Pasaremos el día jugando y divirtiéndonos!

Pinocho no podía resistir a la tentación. Suspiró profundamente y dijo en voz queda: —Está bien, ¡iré!

El coche estaba tan atestado que no había sitio, y Pinocho intentó montarse en uno de los burros. ¡Pero el animal se encabritó y le envió de una coz al centro de la carretera! Los chicos estallaron en carcajadas mientras Pinocho, enfadado, volvía a intentar montarse por el otro lado.

De nuevo el burro le propinó una coz! El cochero estaba furioso. Saltó del pescante y azotó al animal con su fusta. Luego sentó a Pinocho a lomos del burro. Durante el largo trayecto, el pobre burrito no cesó de llorar, murmurándole a Pinocho con una voz como la de un niño: —¡Estúpido muñeco! ¡También tú te lamentarás un día! Jamás haces caso de los buenos consejos que te dan. ¡Acabarás como yo!

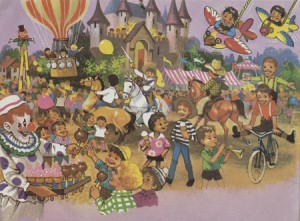

El coche siguió su camino y, poco después del amanecer, llegó al país de los juegos. ¡Qué fabuloso espectáculo! Había chicos jugando en todas partes; corrían, saltaban, gritaban, reían y jugaban con pelotas, patines y bicicletas. Algunos iban vestidos de soldados, otros disfrazados de payasos, había terrenos de juegos, tiovivos y teatros. Los chicos recién llegados saltaron del coche y se unieron a los demás. ¡Qué felices eran todos!

Las semanas pasaron volando. Pinocho se divertía tanto, que no se arrepintió ni por un momento de haberse marchado de casa.

—¡Qué vida tan maravillosa! —decía cada vez que se encontraba con su amigo.

—¡Y pensar que querías regresar junto al hada! —reía Palillo complacido—.

Tienes suerte de tenerme como amigo.

De pronto, una mañana, tras varios meses de dicha, Pinocho se despertó y se llevó un susto de muerte. Sus orejas eran largas, marrones y peludas, como las de un burrito.

El pobre muñeco estaba tan sumamente avergonzado que rompió a llorar y se golpeó la cabeza contra la pared.

Pero cuanto más lloraba, más se alargaban sus orejas. Finalmente, desesperado, se encasquetó un largo gorro de algodón para ocultar sus orejas y corrió en busca de Palillo.

Su amigo no quería dejarle entrar, y Pinocho tuvo que esperar fuera. A la media hora se abrió la puerta lentamente y apareció Palillo con un gorro igualito al de Pinocho. Durante unos instantes se quedaron en medio de la habitación en silencio. Pero luego, en vez de echarse a llorar o consolarse mutuamente, rompieron a reír. Al contar tres, se quitaron los gorros y los arrojaron al aire. Y se pusieron a hacer payasadas por la habitación, riendo y meneando sus peludas orejas.

De pronto Palillo dejó de reír y cayó de rodillas. Pinocho le miró asombrado y luego hizo lo mismo que su amigo. Arrodillados en el suelo, observaron horrorizados que sus manos se volvían pezuñas, que les crecían unos morros y que sus espaldas se cubrían de una tupida capa de pelo. Y lo que es peor, les había crecido un rabo.

Entonces alguien llamó enérgicamente a la puerta.

—¡Abrid en seguida! ¡Vosotros, burros, me pertenecéis!

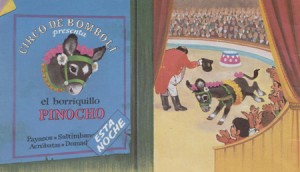

El cochero abrió la puerta de un puntapié y entró. Luego les colocó unas riendas y los condujo al mercado. Palillo fue adquirido por un granjero, que le envió a trabajar a sus campos. Y Pinocho fue vendido a un circo. El jefe de pista no es que fuera un hombre despiadado, pero no estaba dispuesto a soportar tonterías. Cuando su nuevo burro se negó a comer heno, le azotó con un látigo. Luego llevó a Pinocho a la pista del circo y le enseñó a saltar a través de unos aros, a bailar valses y polcas y a sostenerse sobre sus patas traseras. Después de tres meses de duros entrenamientos, paliza incluida cada vez que lo hacía mal, Pinocho se presentó por primera vez ante el público. La gente acudió de muy lejos para ver al asombroso burrito, y una hora antes del comienzo de la función el circo ya estaba lleno.

El jefe de pista hizo restallar el látigo y entró corriendo Pinocho, la estrella del espectáculo. Recorrió la pista una y otra vez, trotando y galopando. Cuando la gente aplaudió entusiasmada su fantástica actuación, Pinocho levantó orgulloso la cabeza y miró al público. ¿Y a quién diríais que vio sentada en primera fila? ¡Si es la mismísima hada en persona! Pinocho cruzó la pista corriendo y trató de hablarle, pero como era un burro sólo atinó a rebuznar. El público rió a carcajadas, pero el jefe de pista, furioso, le golpeó en el hocico con el látigo. El golpe hizo que a Pinocho se le llenaran los ojos de lágrimas y cuando volvió a aclarársele la vista, ¡el hada había desaparecido! ¡Imaginaos la desesperación del pobre Pinocho! Por dos veces intentó saltar a través del aro, y ambas veces fracasó. Y al tercer intento, cayó con tan mala fortuna, que se lastimó una pata.

Aquello fue desastroso para el circo. Al día siguiente, el jefe de pista le envió de nuevo al mercado, donde un fabricante de tambores, que necesitaba una piel de burro para hacer un tambor, adquirió al desdichado y hambriento Pinocho por diez miserables monedas. Luego, el hombre condujo al infortunado burrito hasta la playa, le colgó un enorme pedrusco en torno al pescuezo, le ató una cuerda a la pata delantera y le arrojó al agua para que se ahogara.

Al cabo de media hora, el hombre tiró de la cuerda, creyendo que el burro estaría muerto y en vez de sacar del agua a un burro, apareció Pinocho, retorciéndose como una anguila

El pobre hombre no daba crédito a lo que veían sus ojos. Había arrojado a un burro al agua… y sacaba a un muñeco.

—¿Dónde está mi burro? —¡Yo soy tu burro! —contestó Pinocho riendo—. Los peces se comieron su cuerpo, ¡y aquí me tienes! ¡Ha sido obra del hada!

Y con un insolente saludo, se quitó la cuerda del cuello y se tiró al agua. Nuevamente era libre, y estaba a salvo. Ojalá pudiera hallar ahora al hada. Con esta idea nadó, nadó y nadó.