Erase una vez un rey que tenía una hija tan bella, que hasta el sol parecía eclipsarse cuando sonreía.

Su juguete favorito era una pelota dorada, que hacía rebotar sobre los muros de palacio o girar sobre un dedo, o se la colocaba sobre la nariz o la lanzaba muy alto para volver a recogerla cuando caía.

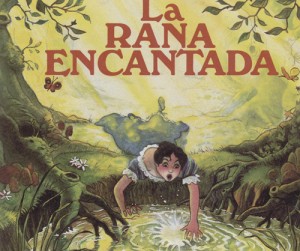

Un soleado día, la princesa se hallaba jugando en el bosque real, tratando de ver hasta dónde podía lanzar la linda pelotita. De pronto, la arrojó tan lejos que atravesó silbando las hojas de un tilo y se alejó rodando por el suelo hasta caer en un profundo estanque.

La pelotita fue hundiéndose lentamente hasta llegar al fondo.

Hay que ver cómo se puso la princesa! Se arrojó al suelo junto al estanque y se puso a llorar y a gemir desconsoladamente.

—¡Qué desgracia! ¡Hubiera preferido perder cualquier otra cosa antes que mi pelotita dorada! ¿Qué puedo hacer?

—¿Pero qué te sucede? —preguntó una extraña voz

—. Basta, preciosa, que vas a partirme el corazón con tu llanto.

Cuando alzó la vista, la princesa vio los ojos negros y saltones de una enorme rana que estaba sentada en la orilla del estanque. Tenía su abultado rostro muy cerca del suyo, y la princesa se echó hacia atrás.

—He… he perdido mi pelota dorada -dijo, angustiada—. Se ha caído en el estanque y nunca la recuperaré.

—No debes preocuparte —dijo la rana—

Si me prometes quedarte y hacerme compañía, jugar conmigo y dejar que coma de tu plato y duerma sobre tu almohada, me sumergiré en el estanque y la buscaré.

La princesa aplaudió encantada y exclamó:

—¡Sí, sí, por favor!

—Es muy solitaria la vida de una rana, sabes… —exclamó antes de sumergirse en el estanque.

—¡Sí, sí, jugaré contigo! ¡Te lo prometo! —exclamó la princesa— ¡Pero date prisa antes de que se hunda en el barro del fondo!

La rana se sumergió en las aguas y regresó con la pelotita, sosteniéndola en su amplia boca verde. La princesa hizo una mueca de disgusto y tomó la pelota con sumo cuidado.

—¡Ugh! Podrías haberla cogido con las patas.

Luego limpió la pelota en la hierba y al poco rato volvía a lanzarla al aire mientras corría de regreso a palacio.

—¡Espérame! —dijo la rana, brincando tras ella—. ¡No puedo alcanzarte!

Pero la princesa no la oyó. Ya se había olvidado del favor que le había hecho la rana.

Aquella noche, a la hora de la cena, la princesa se sirvió cumplidamente como postre un bizcocho con nata. Mas cuando fue a levantar la cuchara, oyó un ruido en la escalera; era como el eco de las pisadas de unos pequeños pies planos. ¡Era la rana verde! Dando un gran salto, aterrizó sobre la mesa junto al plato de la princesa.

—¿Por qué no me esperaste? —preguntó la rana, ladeando la cabeza y parpadeando al resplandor de las lámparas.

—¡Vete de aquí! Estás mojando la mesa —dijo irritada la princesa—. ¡Ugh, qué mal hueles!

—¿Has invitado a esta rana a cenar? —preguntó el rey.

—No me ha invitado, pero me prometió que podría comer de su plato, hacerle compañía y ser amiga suya.

—¿Es eso cierto?

La princesa se ruborizó y dijo:

—Bueno, es posible.

—¡En tal caso, espero y confío en que cumplirás tu palabra, hija mía!

La princesa bajó la mirada y guardó silencio. Tan pronto como pudo, se levantó de la mesa para ir a acostarse.

—¡Espérame! —gritó la rana, saltando de la mesa mientras la princesa corría hacia la puerta—. ¡Prometiste que me dejarías dormir sobre tu almohada!

La princesa, desesperada, miró a la rana, luego a su padre, y por fin otra vez a la rana.

—Me parece una promesa de lo más tonta —dijo enfadado el rey—.

¡Pero espero y confío en que cumplirás tu palabra, hija mía!

Las promesas obligan.

Al oír las duras palabras de su padre, la princesa se echó a llorar.

—¡Pero esto es horrible!

—murmuró bañada en lágrimas—.

Es repugnante. No me obligues a dormir con ella, padre, te lo ruego.

El rey insistió y la obligó a coger con los dedos a la viscosa rana. Pero al llegar a su habitación, la princesa la arrojó sobre el sofá, diciendo: —¡Dormirás ahí! ¡Y no te muevas! La rana observó a la linda princesa con mirada triste, mientras ésta se disponía a acostarse.

—¿De veras te parezco repugnante? —Bien pensado, no. Tú me hiciste un favor y debería estarte agradecida.

—Pues déjame dormir en tu almohada.

—¡No! —gritó la princesa.

—Pero me prometiste…

—¡He dicho que no!

—¡Te lo suplico! —insistió la rana.

—¡Te repito que no!

—Entonces se lo contaré a tu padre.

—No me importa. Díselo a quien quieras. ¡No dormirás sobre mi almohada!

Con estas palabras, la princesa apagó la vela de un soplo.

—Voy a echarme a llorar —dijo la rana desde el sofá.

La princesa volvió a encender la vela.

—Si vas a pasarte la noche quejándote porque no te dejo dormir sobre mi almohada, tendré que ceder a tus pretensiones. ¡Pero no te muevas de ese lado de la cama!

La rana saltó rápidamente sobre la almohada, croando muy contenta.

—¡Dame un beso! —dijo.

—¡Ni hablar! —contestó la princesa.

—¡Por favor, uno solo!

—¡He dicho que no!

—¡Te lo suplico! —insistió la rana.

—Está bien —dijo la princesa—. Uno solo. Pero antes déjame apagar la vela.

—¡No lo hagas! Me asusta la oscuridad. Anda, dame un beso.

La princesa cerró los ojos e inclinándose sobre la rana le dio un apresurado beso.

—Ya está. Ahora ya puedes mirar —dijo una voz suave junto a ella. Allí, tendido en el lecho, con la cabeza apoyada en una mano y mirándola con sus oscuros ojos, yacía el hombre más apuesto que ella había visto jamás.

—¿Quién…, quién eres tú? —preguntó asombrada la princesa.

—Soy el príncipe de Nara. Hace muchos años, cuando no era más que un niño, una hechicera me convirtió en una rana. Dijo que nunca dejaría de ser una rana hasta que una hermosa princesa me diera un beso. Y tú, querida mía, hermosa mía, has roto el maleficio. ¿Querrás casarte conmigo, amada mía?

—Sí, acepto.

—Pues mañana mismo iremos a mi reino y nos casaremos.

A la mañana siguiente, mientras el sol se levantaba sobre el palacio, el príncipe pidió al rey la mano de su bella hija. Y cuando éste les dio su bendición, partieron hacia el reino del príncipe. Todo el mundo aclamó a los príncipes al verlos partir en un resplandeciente carruaje tirado por ocho briosos corceles. Y la princesa y el príncipe encantado vivieron felices el resto de su vida.